秋分の日とは

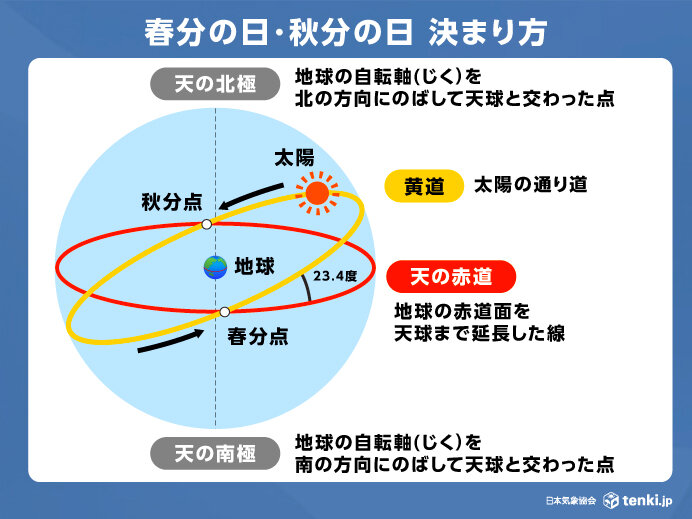

秋分の日は、昼と夜の長さがほぼ等しくなるとされる秋の節目の日で、古代中国の天文知識に基づく節気に由来しています。 日本では、自然の営みや先祖への感謝を表す行事として長い歴史を持ち、明治以降、国民の祝日として制定され、自然の恵みに感謝し、命あるものすべてを大切にする心を育む日として位置づけられています。

「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」ことを趣旨とする国民の祝日として、1948年公布・施行の祝日法により制定。施行日は国立天文台が作成する「暦象年表」に基づいて閣議で決定され、通例、9月22日から9月23日ごろのいずれか1日間に定められる。秋分の日は「お彼岸の中日」でもあるため、この時期に先祖供養をする風習がある。

戦前の秋分の日は「秋季皇霊祭(しゅうきこうれいさい)」と呼ばれていました。これは、宮中で歴代の天皇や皇族の霊をまつる儀式が行われる日でしたが、戦後、1948年に「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ日」として国民の祝日「秋分の日」に改称されました。

秋分の日は、先祖供養と季節の移り変わりを祝う日であり、伝統的にはおはぎを食べる習慣があります。おはぎは小豆の赤色が邪気を払うとされ、ご先祖様へのお供え物として定着しました。また、おはぎは秋に旬を迎える小豆の風味と、秋に咲く萩の花の形が似ていることから名付けられたと伝えられています。