「自然をたたえ、生物をいつくしむ」ことを趣旨とする国民の祝日として、1948年公布・施行の祝日法により制定。施行日は毎年国立天文台が作成する「暦象年表」に基づいて閣議で決定され、通例、3月20日から3月21日ごろのいずれか1日間に定められる。春分の日は「お彼岸の中日」でもあるため、この時期に先祖供養をする風習がある。

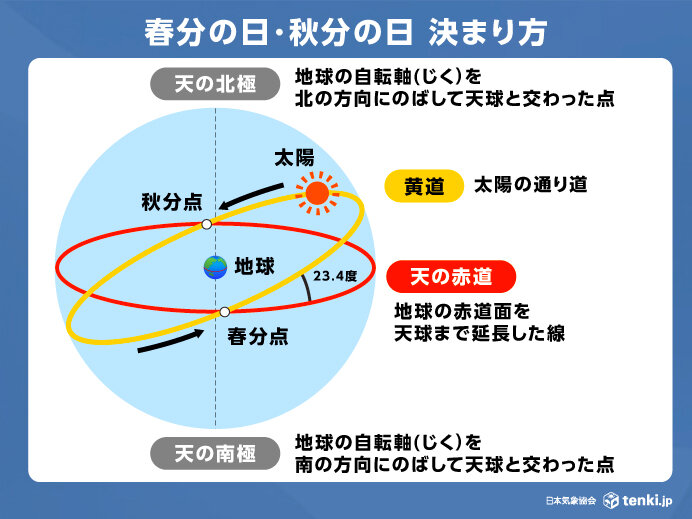

春分の日は、昼と夜の長さがほぼ同じになる日であり、自然をたたえ生物をいつくしむ「国民の祝日」です。天文学では、地球の自転軸が太陽光に対して直角に位置する春分点を通過する日を指し、この日を境に昼の時間が長くなり春の訪れを感じられます。また、お彼岸の中日として、ご先祖様に感謝の気持ちを捧げる日でもあり、お墓参りをする習慣もあります。

戦前の春分の日は「春季皇霊祭(しゅんきこうれいさい)」と呼ばれていました。この祭祀は明治時代に歴代の天皇の霊を春と秋にまとめて追悼するために制定され、春季皇霊祭は春の祝日として国民の間に定着しました。昭和23年に「国民の祝日に関する法律」が制定され、春季皇霊祭から「春分の日」へと改称された経緯があります。